2020/05/21 17:20

紹介コラムその1

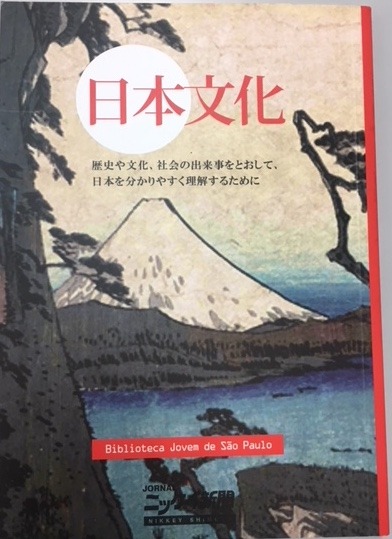

「これを読めば、息子たちの日本を見る目が変わる」――毎週土曜付けで本紙「ニッケイ新聞」に掲載されて好評を博している伊勢雅臣「国際派日本人要請講座」のルビ付きの日本語と、ポルトガル語訳を一緒にした本『日本文化(Cultura Japonesa)』。

日本独自の精神性や文化、歴史を紹介する同講座は人気が高く、「ポルトガル語訳して子供たちに読ませたい」との声が、日系一世の方々から常々編集部に寄せられていた。その要望を応えるべく方々に要請してきたが、青年図書館からの協力が得られ刊行が実現したという経緯がある書だ。実は、戦後の日本においても、欧米礼讃を中心とした教育によって、現代の日本の若者も日本やアジアの精神、文化などの良いところを学ぶ機会はほとんどなく、祖国を遠く離れた日系人の若者たちと同じ状況に置かれている。著者の一人である伊勢雅臣先生も、日本の学校で同様の講演をされることも多く、各地で若者の感動を呼び起こしておられる。大学においても、あまりの日本の歴史などに関する素養のなさから、まず専門の勉強に入る前にそこから始めないといけないという声もよく聞く。特に、これから海外に出ようとする外国語学部の学生には、是非とも一読をしてもらいたいシリーズである。ポルトガル語学科の学生にとっては、ポルトガル語の勉強にもなり、現地で日本の説明をポルトガル語でする時に役に立つ、一石二鳥の本である。

第1巻で掲載したのは同講座から5本。東日本大震災時、自宅が被災したにも関わらず自衛隊からの召集に応じて被災地に向かった隊員や、すぐに復旧に向かった電力会社、ガス会社、宅急便、自動車販売店などの”尽くす”姿を描いた「国柄は非常時に現れる~東日本大震災と『奉公』」(本紙未掲載)。アインシュタインが明治時代に日本を訪れた際、多くの国民が講演につめかけ、「こんなに数学や物理学に関心の高い国民は他にない」などとその国民性に深く感動した逸話「アインシュタインの見た日本」。

日本には創業1400年を誇る建築会社「金剛組」がある。578年に四天王寺建立のため聖徳太子が百済から呼んだ宮大工3人の一人金剛重光が創業した。それを先頭に創業100年以上の会社が10万社もある。そんな中小企業が長続きする秘密に迫る「老舗企業の技術革新」など。第1巻で掲載したのは同講座から5本。東日本大震災時、自宅が被災したにも関わらず自衛隊からの召集に応じて被災地に向かった隊員や、すぐに復旧に向かった電力会社、ガス会社、宅急便、自動車販売店などの”尽くす”姿を描いた「国柄は非常時に現れる~東日本大震災と『奉公』」(本紙未掲載)。アインシュタインが明治時代に日本を訪れた際、多くの国民が講演につめかけ、「こんなに数学や物理学に関心の高い国民は他にない」などとその国民性に深く感動した逸話「アインシュタインの見た日本」。

日本の話ばかりではなく、日本移民コーナーもある。昨年8月に百周年を祝った平野植民地だが、その最初の3カ月間にはマラリアで80人もが犠牲になった苦難の歴史がある。それを描いた「死屍累々として幽鬼も咽ぶ」(岸本昂一著)も掲載した。

普段はあまり日本語や日本文化に興味をみせない子や孫も、これをプレゼントすれば「日本を見る目が変る」かも。日本語学校やポルトガル語教室の大人用副読本にしたり、ブラジル人親族、日系企業に勤めるブラジル人従業員に贈呈するなど、いろいろな使い方ができそうだ。